“無頼”を物語に変えた、戦後大衆文学の作家

団鬼六(だん・おにろく、1931–2011)は、日本の小説家です。官能小説の分野で圧倒的な知名度を得ながら、エッセイや評伝などにも筆を広げ、“人間の欲望”や“勝負の熱”といった、きれいごとでは片づかない感情を、読み物として成立させてきた作家として語られてきました。センセーショナルなイメージに目を奪われがちですが、文章の芯にあるのは「極端な状況に置かれた人間が、どう振る舞うのか」という観察の強さです。

“花と蛇”が刻んだ、SM小説という物語の型

団鬼六が広く知られるきっかけになったのは、SMを主題に据えた小説群です。中でも代表作として繰り返し言及されるのが『花と蛇』で、ここから団鬼六は「SM小説の第一人者」として語られる存在になっていきます。

団鬼六の作品では、縄や拘束といった要素は単なる過激さの記号ではなく、登場人物の関係性や支配/服従、葛藤を立ち上げるためのエッセンスとして働きます。緊張が生まれる位置、心が折れたり踏みとどまったりする瞬間、屈服と抵抗の揺れ——そうした心理の駆動が、物語の手触りとして読者に残る。結果として、官能表現の枠に収まりきらない“ドラマ”が成立している点が、団鬼六の強さだと言えます。

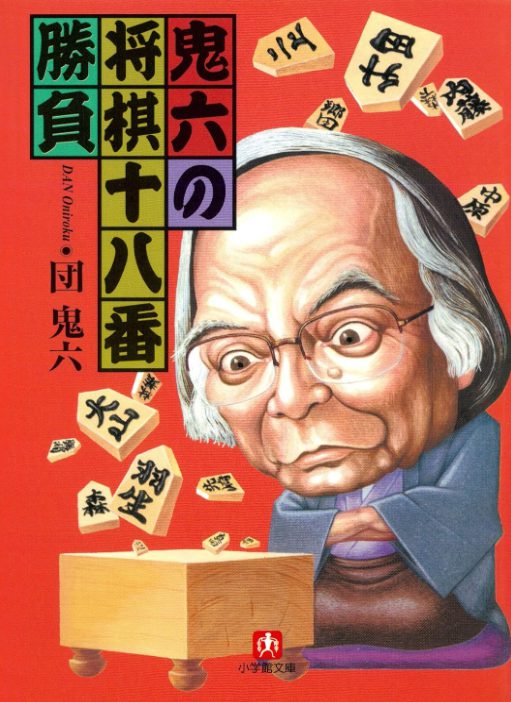

盤上の勝負に惹かれた“もう一つの顔”

団鬼六はSMだけの作家ではありません。将棋の世界とも深い関わりがあり、将棋雑誌での連載や、将棋文化への貢献が評価されたことでも知られています。将棋の周辺には、勝負の才覚だけでなく、生活や矜持や破滅が隣り合わせにある“勝負師”の空気がありますが、団鬼六はまさにそうした熱を、読む側が息をのむ形で文章に落とし込める人でした。

SMと将棋はいっけん別ジャンルに見えて、どちらも「人間の奥にある衝動が露出する場」だとも言えます。団鬼六は、その露出した瞬間を覗き見趣味で終わらせず、物語として読ませる。ここに、団鬼六を“ジャンルの作家”で終わらせない面白さがあります。