「痛み=悪」をひっくり返す、逆説の幸福論

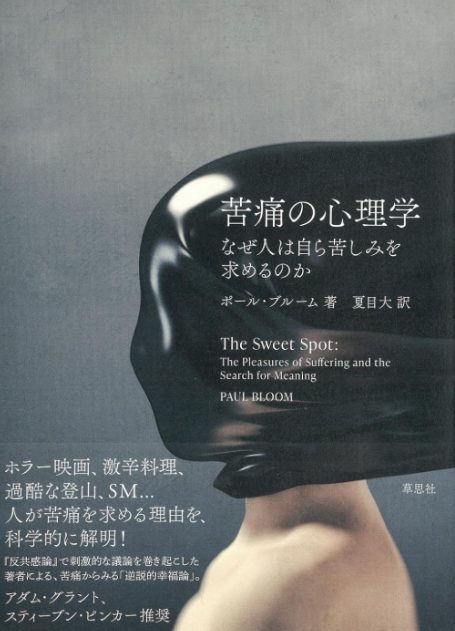

『苦痛の心理学――なぜ人は自ら苦しみを求めるのか』(ポール・ブルーム著/夏目大訳・草思社)は、ホラー映画や激辛、過酷な運動、SMなど「わざわざ苦痛を選ぶ」行動を手がかりに、“意味のある痛み”が快楽・充足・幸福感と結びつく仕組みを、心理学・脳科学・進化論などの研究から読み解く本です。

原題は The Sweet Spot(苦痛が“ちょうどよく効いてくる地点”のニュアンス)。

「良い人生」を、苦しみ側から組み立て直す

本書の出発点は、私たちが思い込みがちな「痛み=悪/快楽=良」という単純な二元論をいったん外し、“適度な苦しみ”が人生の質を上げるという仮説を、具体例と研究で確かめていくところにあります。

まず「はじめに:良い人生」から、幸福を“快適さ”だけで測るのではなく、目的・努力・達成・意味と結びつけて捉え直す視点を提示します。ここで重要になるのが、「苦痛があるのに、なぜか気持ちいい/満たされる」という体験のパターン。たとえば、怖いのに観てしまうホラー、辛いのに頼んでしまう激辛、きついのに続ける運動や登山……この「矛盾」を中心に据えて話が進みます。

続く章では、苦痛が“害”ではなく“遊び”として成立している領域として 「無害なマゾヒズム」(benign masochism)を扱い、安全圏にある苦痛が、刺激・解放・高揚を生む仕組みを追います。ここで扱われるのは、単なる珍しい嗜好の列挙ではなく、「怖さ」「辛さ」「痛さ」がコントロール可能な形で取り込まれると、体験はどう変わるのか、という問いです。

さらに本書は「苦痛そのもの」だけでなく、“労力”にも踏み込みます。頑張って手に入れたものが、なぜかより価値があるように感じられること、苦しい練習や準備が、結果だけでは説明できない満足を生むこと——そうした現象を材料に、快楽や幸福が「ラクさ」だけで決まらないことを積み上げていきます。

後半のキーワードは 「意味」。悲しみ・恐怖・痛みといった負の感情が、状況によっては人を壊す一方で、別の状況では人を支えもする(たとえば、物語・儀式・挑戦・関係性の中で、経験が“意味づけ”される)——その両面を見せながら、苦しみが「良い人生」にどう関与しうるのかを描きます。最後は「甘い毒」という章題が示すとおり、苦痛の価値を称えるだけでは終わらず、惹かれ方の危うさにも触れつつ締めくくられます。

「しんどいのに好き」を言語化したい人へ

この本が刺さるのは、快楽を「ラクで気持ちいいもの」だけに限定したくない人です。怖い映画に惹かれたり、激辛や筋トレや徹夜制作みたいな“きつさ”を、なぜか「良い体験」として持ち帰ってしまうタイプの人ほど、本書の言葉が自分の感覚にピタッと当たります。

苦痛は避けるべきもの、という常識を否定するのではなく、「条件がそろうと、苦痛は意味・達成・高揚と結びつく」と整理してくれるので、自分の“わざわざ”を肯定的に言語化しやすくなります。

また、人生を「ストレスゼロ=幸福」として設計しようとして、逆にどこか空虚になってしまう感覚がある人にも向いています。苦しみを美化する本ではなく、苦しみが人を折る面も認めたうえで、それでも人が“適度な負荷”を求める理由を、心理学的な観点で組み立て直していくからです。

こんな人におすすめ

- ホラー、激辛、運動、登山、サウナ、SMなど「怖い/痛い/きつい」を選んでしまう理由を、感覚ではなく説明できる言葉が欲しい人

- 「努力」「労力」「達成感」が、なぜ幸福に効くのかを、根性論ではなく研究ベースの読み物で追いたい人

- “意味”のある生き方を考えたいけれど、自己啓発のテンションは苦手で、もう少し冷静に腑に落ちる説明が欲しい人

- ポール・ブルーム(『反共感論』など)の、人間の矛盾を切っていく書き方が好きな人